Il Santino di cui voglio parlare oggi è stato postato alcuni giorni fa dal mio Amico Biagio sulle pagine di Fb che mi ha molto incuriosito e che cercheremo di analizzare secondo una MIA "Personale interpretazione", a proposito di questo vorrei fare un inciso, mi è arrivata una email sulla mia posta personale da persona a me sconosciuta, che si dichiara collezionista da molti anni che non condivide ciò che scrivo sul mio Blog in quanto con le mie spiegazioni e collegamenti su Dei Pagani e Massoneria dico il Falso e non sarei quindi un Buon Cristiano.

Premettendo che il Web è come la televisione se un programma non ti piace cambi canale, quanto al non essere un Buon Cristiano questo è un giudizio che lascio al Buon Dio quando sarò costretto per forza maggiore a lasciare questa terra.

D'altro canto mi rendo conto che per essere credibili a questo Mondo bisogna essere titolati, avere una laurea incute rispetto e mi viene in mente quel poverino di Oscar Giannino che pur di farsi ascoltare ha millantato lauree e Master e ora che si è scoperto che mentiva non se lo fila più nessuno ma mi viene anche in mente un altro personaggio che pur titolato, un certo Galileo Galilei davanti al tribunale inquisitore disse "Eppur si muove".

Comunque per continuare con le citazioni "Chi mi ama mi segua"( la citazione corretta è : Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. dal Vangelo secondo Matteo, 16, 24,e per chi crede nei numeri coincidenza vuole che 16 è il giorno del mio compleanno e 24 quello del mio onomastico ).

Ovviamente si avvisa che parlerò di Massoneria quindi chi non condivide può cambiare canale!

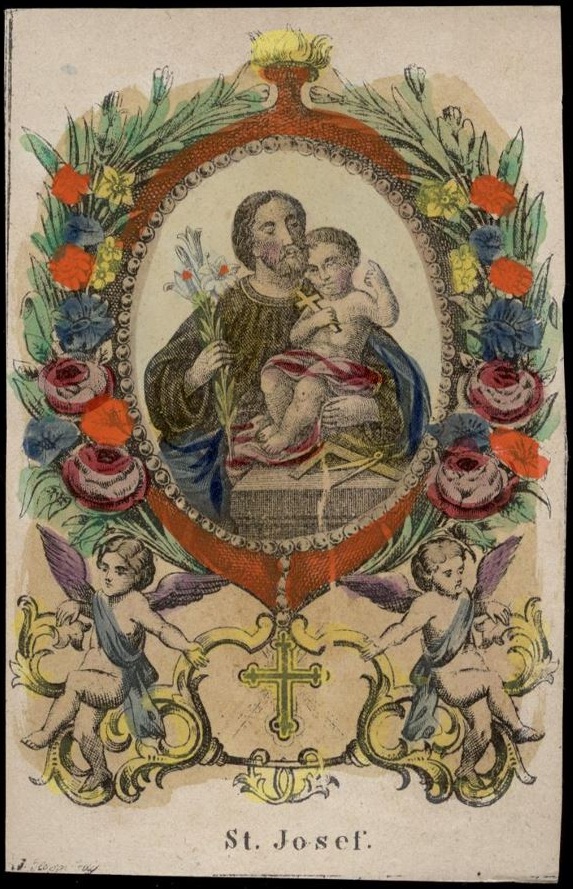

Ma passiamo finalmente alla nostra immagine che vista così ricalca l'iconografia classica che riscontriamo in vari santini e dipinti e cioè con Gesù Bambino in braccio e con un ramo di gigli

Vi sono però tre particolari che hanno attirato la mia attenzione che esulano un pò dall'iconografia classica i primi due sono visibilmente individuabili e cioè la presenza di un'Ara cioè di un Altare su cui sono poggiati un compasso sovrapposto ad una squadra mentre il terzo si nota con una più attenta analisi e cioè il braccio sinistro alzato di Gesu Bambino che con l'indice indica se stesso.

Partiamo dall'immagine di Gesù che indica se stesso, riferimento bibblico in cui Gesù più volte indica se stesso come Dio.

Questo nome, Gesù lo ha attribuito a Se stesso più volte nel Vangelo, tanto è vero che, al sentire queste espressioni, i suoi nemici prendono le pietre per lapidarlo.

Questo nome, Gesù lo ha attribuito a Se stesso più volte nel Vangelo, tanto è vero che, al sentire queste espressioni, i suoi nemici prendono le pietre per lapidarlo.

Ciò è avvenuto quando Gesù disse: "Prima che

Abramo fosse, IO SONO".

Così pure, nel Getsemani, quando viene

circondato dai soldati, Egli dice loro: "Chi cercate?" Rispondono:

"Gesù, il Nazareno". E Lui non risponde "Sono io", ma risponde "IO SONO"

e a quelle parole stramazzano a terra atterriti...

Nell'iconografia classica il bambino Gesù è spesso raffigurato con l'indice verso l'alto o nell'atto benedicente naturalmente ve ne sono anche altre compresa quella del nostro santino ma più avanti vedremo come tale simbolismo assumerà un significato diverso.

Anche per quanto riguarda i simboli squadra e compasso fanno parte in generale dell'iconografia di San Giuseppe ma in maniera particolare la squadra insieme ad altri oggetti usati dal falegname come possiamo notare in queste tre immagini.

Il compasso come possiamo notare non è presente e per quanto io abbia cercato non vi è la presenza dello stesso in nessun dipinto o raffigurazione di San Giuseppe.(ma può darsi che mi sia sfuggito)

Il compasso come possiamo notare non è presente e per quanto io abbia cercato non vi è la presenza dello stesso in nessun dipinto o raffigurazione di San Giuseppe.(ma può darsi che mi sia sfuggito)

Come si nota nella raffigurazione centrale il "nostro" falegname e raffigurato con una squadra nella mano sinistra e nell'immagine dei Fr.lli Koppe la squadra è appunto posta a sinistra (insieme al compasso) tale collocazione diventa un simbolismo ben preciso come d'altronde ci conferma anche questa splendida incisione fiamminga presente su Ebay in cui però manca il compasso.

Altro particolare da tenere in considerazione è che i vari strumenti di lavoro in molte opere pittoriche così come in alcuni santini sono inseriti in un contesto che racconta un'azione quindi dinamico "Giuseppe è raffigurato intento ad agire attorniato dai suoi strumenti di lavoro", mentre nel caso specifico squadra e compasso non sono in un contesto lavorativo dinamico ma in una rappresentazione statica, quindi estrapolati dallo stesso e collocati nella parte bassa dell'immagine svolgono così un azione esclusiva e mirata di indicazione e quindi di simbolo con un significato ben preciso.

La sua collocazione a sinistra dell'immagine o nella mano sinistra rafforza la valenza simbolica poichè la sinistra in ambito cristiano sta a rappresentare la purezza dei sentimenti la perfezione della saggezza.

Pur essendo la squadra collegata alla figura del Padre putativo di Gesù, che nei Vangeli Matteo considera un uomo Giusto,

"Matteo 1:19

Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente."

poichè attrezzo di misurazione perfetto e ovviamente giusto, l'aggiunta del compasso (sempre collegato al "Falegname" poichè simbolo di perfezione spirituale) e la loro conseguente sovrapposizione e collocazione spaziale ne fanno un "emblema".

In antichità, il compasso era considerato l’emblema delle scienze esatte, in Occidente, specialmente a partire dal medioevo, questo strumento fu dunque il simbolo della geometria, dell’ordine cosmico e dell’azione pianificatrice.

In una miniatura del 1250 è mostrato il Creatore del mondo come un geometra che con il compasso definisce il cerchio della Terra

Le locuzioni “rimettere in sesto” e il verbo “assestare”, etimologicamente, sono due espressioni che hanno strettissime attinenze col compasso, la cui apertura corrisponde ad un sesto della circonferenza descritta e perciò l’arco a tutto sesto, per gli antichi muratori operativi, fu dunque il simbolo della precisione esecutiva, dell’ordine e dell’armonia.

Da cui il suo contrario, dissesto e dissestare il compasso richiama anzi la figura umana per il fatto che presenta una testa e due arti che si allargano a volontà.

Del resto la stessa etimologia della parola, “cum” e “passus”, richiama l’atto dell’uomo che misura con precisione la terra attraverso i suoi passi.

La Geometria che faceva parte delle Arti liberali, propedeutica all'insegnamento della teologia e della filosofia aveva come figura allegorica una donna che guarda in basso, con un

compasso nella mano destra e una squadra in quella sinistra. (foto a destra)

La Geometria che faceva parte delle Arti liberali, propedeutica all'insegnamento della teologia e della filosofia aveva come figura allegorica una donna che guarda in basso, con un

compasso nella mano destra e una squadra in quella sinistra. (foto a destra)

Il compasso e la squadra sono attribuiti rispettivamente delle due metà —maschile e femminile — dell’Androgino ermetico Rebis, (dal latino res bis, "cosa doppia", è un termine alchemico usato per indicare il risultato di un matrimonio alchemico e designa la pietra filosofale, intesa come unione degli opposti, compositum de compositiis) corrispondenti al Sole e alla Luna, che sovrasta un vecchio drago.

Nella tradizione ermetico—alchemica, la figura androgina del Rebis, tiene nella mano destra (lato maschile) il compasso e in quella sinistra (lato femminile) la squadra, come ci illustra il Viatorum spagyricum del 1625 o Il Trattato dell’Azoth di Basilio Valentino del 1659.

Nelle varie rappresentazioni pittoriche tale particolare è completamente assente vi è invece raffigurato molto spesso il tavolo da lavoro.

Il simbolo di squadra e compasso lo ritroviamo anche sulla facciata di una Chiesa di Spoleto, del XVII secolo, che fu costruita dalle corporazioni dei falegnami e dei fabbri.

La sua collocazione a sinistra dell'immagine o nella mano sinistra rafforza la valenza simbolica poichè la sinistra in ambito cristiano sta a rappresentare la purezza dei sentimenti la perfezione della saggezza.

Pur essendo la squadra collegata alla figura del Padre putativo di Gesù, che nei Vangeli Matteo considera un uomo Giusto,

"Matteo 1:19

Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente."

poichè attrezzo di misurazione perfetto e ovviamente giusto, l'aggiunta del compasso (sempre collegato al "Falegname" poichè simbolo di perfezione spirituale) e la loro conseguente sovrapposizione e collocazione spaziale ne fanno un "emblema".

In antichità, il compasso era considerato l’emblema delle scienze esatte, in Occidente, specialmente a partire dal medioevo, questo strumento fu dunque il simbolo della geometria, dell’ordine cosmico e dell’azione pianificatrice.

In una miniatura del 1250 è mostrato il Creatore del mondo come un geometra che con il compasso definisce il cerchio della Terra

Le locuzioni “rimettere in sesto” e il verbo “assestare”, etimologicamente, sono due espressioni che hanno strettissime attinenze col compasso, la cui apertura corrisponde ad un sesto della circonferenza descritta e perciò l’arco a tutto sesto, per gli antichi muratori operativi, fu dunque il simbolo della precisione esecutiva, dell’ordine e dell’armonia.

Da cui il suo contrario, dissesto e dissestare il compasso richiama anzi la figura umana per il fatto che presenta una testa e due arti che si allargano a volontà.

Del resto la stessa etimologia della parola, “cum” e “passus”, richiama l’atto dell’uomo che misura con precisione la terra attraverso i suoi passi.

La Geometria che faceva parte delle Arti liberali, propedeutica all'insegnamento della teologia e della filosofia aveva come figura allegorica una donna che guarda in basso, con un

compasso nella mano destra e una squadra in quella sinistra. (foto a destra)

La Geometria che faceva parte delle Arti liberali, propedeutica all'insegnamento della teologia e della filosofia aveva come figura allegorica una donna che guarda in basso, con un

compasso nella mano destra e una squadra in quella sinistra. (foto a destra)Il compasso e la squadra sono attribuiti rispettivamente delle due metà —maschile e femminile — dell’Androgino ermetico Rebis, (dal latino res bis, "cosa doppia", è un termine alchemico usato per indicare il risultato di un matrimonio alchemico e designa la pietra filosofale, intesa come unione degli opposti, compositum de compositiis) corrispondenti al Sole e alla Luna, che sovrasta un vecchio drago.

Nella tradizione ermetico—alchemica, la figura androgina del Rebis, tiene nella mano destra (lato maschile) il compasso e in quella sinistra (lato femminile) la squadra, come ci illustra il Viatorum spagyricum del 1625 o Il Trattato dell’Azoth di Basilio Valentino del 1659.

Alla luce di quanto sinora detto, Squadra e Compasso sono strumenti indispensabili per costruire edifici

dalle forme regolari e dall’impianto stabile.

Per analogia quindi, si ergono a simboli dei mezzi ordinatori delle virtù e delle conoscenze che inducono alla perfezione dello spirito.

Se vista in quest’ottica la Squadra simboleggia la morale, la rettitudine e la determinazione d’intenti, in altre parole rappresenta una regola immutabile e un obbligo; il Compasso simboleggia la spiritualità, la volontà, la capacità e il genio.

Trasponendo questo significato possiamo affermare che la Squadra e il Compasso sono simbolo dell'ordine degli elementi e delle leggi naturali che governano l'Universo e come tali poichè il loro significato è alla base della cultura Massonica ne sono l'emblema principale.

A corroborare l'ipotesi che il binomio squadra/compasso oltre che simbolo riferito alla figura del Padre putativo di Cristo sia anche simbolo Massonico è dovuto alla presenza nell'immagine di un'Ara cioè di un Altare su cui appunto sono poggiati.Per analogia quindi, si ergono a simboli dei mezzi ordinatori delle virtù e delle conoscenze che inducono alla perfezione dello spirito.

Se vista in quest’ottica la Squadra simboleggia la morale, la rettitudine e la determinazione d’intenti, in altre parole rappresenta una regola immutabile e un obbligo; il Compasso simboleggia la spiritualità, la volontà, la capacità e il genio.

Trasponendo questo significato possiamo affermare che la Squadra e il Compasso sono simbolo dell'ordine degli elementi e delle leggi naturali che governano l'Universo e come tali poichè il loro significato è alla base della cultura Massonica ne sono l'emblema principale.

Nelle varie rappresentazioni pittoriche tale particolare è completamente assente vi è invece raffigurato molto spesso il tavolo da lavoro.

Il simbolo di squadra e compasso lo ritroviamo anche sulla facciata di una Chiesa di Spoleto, del XVII secolo, che fu costruita dalle corporazioni dei falegnami e dei fabbri.

Compresa la doppia valenza del simbolo entriamo ancor più nello specifico cercando di scoprire il perchè vengono rappresentati uno sopra l'altro e questo spiegherà di conseguenza la loro presenza nell'immagine.

In ambito massonico all'apertura dei cosiddetti "Lavori di Loggia" sul Libro Sacro (che può essere la Bibbia ma anche il Corano o qualsiasi altro libro contenente il "Sapere") posto su un Altare vengono poggiati una squadra e un compasso contrapposti.

Tali oggetti vengono poi collocati in posizione diversa a seconda che tali lavori si svolgano in Grado di Apprendista di Compagno o di Gran Maestro di Loggia (che rappresentano i tre Gradi in cui è suddivisa la Massoneria).

In Grado di Apprendista la Squadra è posta sopra il Compasso a significare che la materia prevale sullo Spirito.

In Grado di Compagno, Squadra e Compasso sono intrecciati tra loro Materia e Spirito interagiscono e si equilibrano fra loro.

In Grado di MAESTRO il COMPASSO è SOVRAPPOSTO alla SQUADRA per significare che lo Spirito prevale sulla Materia.

A questo punto possiamo azzardare una teoria sulla presenza di questo emblema .

Secondo una mia personale ipotesi potremmo essere di fronte a un Santino per così dire "CELEBRATIVO".

L'autore dell'incisione uno dei Fratelli, Josef o Leopold Koppe, immagino magari il più grande e chissà forse proprio Josef, abbia celebrato con questo Santino la sua elezione a Gran Maestro di Loggia presente nella sua Città .

L'appartenenza ad una corporazione ad una Gilda o ad una Loggia non ci deve suonare strano in quanto all'epoca era una cosa usuale farne parte paragonabile all'appartenenza oggi ai Lions o al Rotary.

L'appartenenza ad una corporazione ad una Gilda o ad una Loggia non ci deve suonare strano in quanto all'epoca era una cosa usuale farne parte paragonabile all'appartenenza oggi ai Lions o al Rotary.

Pare che

la prima Loggia sia stata

fondata proprio a Praga il 26 giugno 1726 dal Conte F.A. Špork ma, ad oggi, a

testimonianza di tale evento, resta solo una medaglia.

La Loggia si chiamava Zum Drei Sterne e sorgeva nell’attuale sede delle Poste Centrali di Praga non lontano dalla Piazza di San Venceslao.

Intorno al 1741, sempre a Praga, vennero fondate altre due Logge: una itinerante ad opera di alcuni ufficiali francesi sull’isola di Kampa vicino al Ponte Carlo, chiamata Les trois cannons, e un’altra, successivamente, dal generale sassone Rutowsky.

L'ipotesi che possa essere un santino "CELEBRATIVO" e non puramente devozionale è dato dal fatto che l'incisione è disseminata di segni riconducibili a numeri e simboli ebraici ed esoterici, poco visibili per la verità, vuoi per l'usura del tempo o perchè ricoperti da una colorazione coeva.

Probabilmente tale santino nato inizialmente come celebrativo dell'elezione a Gran Maestro (ricordiamo che in ambito religioso i preti o le suore celebravano con un "Ricordino" la loro vestizione o prima messa e si ricordavano così anche battesimi o prime comunioni) e quindi distribuito forse a una ristretta cerchia di persone, in un secondo momento per una questione unicamente commerciale sia stato riprodotto e colorato in modo da poter essere distribuito più diffusamente, cancellando o rendendo irriconoscibili quei simboli che agli occhi di un semplice devoto sarebbero risultati alquanto strani.

In questo ingrandimento alcuni simboli e numeri presenti sull'incisione nella parte alta della cornice

La Loggia si chiamava Zum Drei Sterne e sorgeva nell’attuale sede delle Poste Centrali di Praga non lontano dalla Piazza di San Venceslao.

Intorno al 1741, sempre a Praga, vennero fondate altre due Logge: una itinerante ad opera di alcuni ufficiali francesi sull’isola di Kampa vicino al Ponte Carlo, chiamata Les trois cannons, e un’altra, successivamente, dal generale sassone Rutowsky.

L'ipotesi che possa essere un santino "CELEBRATIVO" e non puramente devozionale è dato dal fatto che l'incisione è disseminata di segni riconducibili a numeri e simboli ebraici ed esoterici, poco visibili per la verità, vuoi per l'usura del tempo o perchè ricoperti da una colorazione coeva.

Probabilmente tale santino nato inizialmente come celebrativo dell'elezione a Gran Maestro (ricordiamo che in ambito religioso i preti o le suore celebravano con un "Ricordino" la loro vestizione o prima messa e si ricordavano così anche battesimi o prime comunioni) e quindi distribuito forse a una ristretta cerchia di persone, in un secondo momento per una questione unicamente commerciale sia stato riprodotto e colorato in modo da poter essere distribuito più diffusamente, cancellando o rendendo irriconoscibili quei simboli che agli occhi di un semplice devoto sarebbero risultati alquanto strani.

In questo ingrandimento alcuni simboli e numeri presenti sull'incisione nella parte alta della cornice

.jpg) Altro ingrandimento questa volta dei due visi si noti che in direzione dell'indice sono presenti sul capo alcuni simboli purtroppo poco decifrabili data anche la cattiva risoluzione dell'immagine

Altro ingrandimento questa volta dei due visi si noti che in direzione dell'indice sono presenti sul capo alcuni simboli purtroppo poco decifrabili data anche la cattiva risoluzione dell'immagine

Altro particolare che ai più sarà sfuggito è la presenza di un cordino il cui capo è tra pollice e indice della mano sinistra di Giuseppe.

Simbolismo assolutamente non presente nell'iconografia di San Giuseppe che risulta essere un ulteriore indizio della particolarità di questa incisione.

Il cordino percorre tutta l'immagine sino ad oltrepassarla terminando dopo la raffigurazione della Croce.

Tale cordino rappresentava in antichità il nostro odierno metro e serviva appunto a falegnami e carpentieri per le misurazioni, la parola ebraica usata è “chebel” e indicava appunto lo strumento per le misurazioni, l’unità di misura principalmente era il cubito (circa ½ metro).

Il cordino nella raffigurazione ha la funzione simbolica di collegamento tra spirito e materia.

Tale concetto allegorico lo ritroviamo ben descritto anche nelle tavole disegnate dallo studioso accademico e scrittore italiano Cesare Ripa alla fine del 500 che fanno parte del libro dal titolo Iconologia overo Descrittione dell'imaginiuniversali cavate dall'antichità et da altri luoghi.

Ad ulteriore prova, che abbiamo a che fare con un "Santino" inusuale vi sono due ulteriori particolari da esaminare, che troviamo nei due putti che fanno da cornice.

L'ingrandimento dei drappi che avvolgono i due putti rende visibile nella parte terminale una strana conformazione dalle sembianze animali, un ulteriore ingrandimento renderà più visibile tali sembianze

come si può constatare ricalcandone i contorni il drappo di destra assume le sembianze di un serpente.

Mentre il drappo del putto di destra assume i contorni di un lupo

Proviamo ora a spiegare il perchè di tali rappresentazioni

In tutte le civiltà tradizionali il Serpente è sempre stato un simbolo di grande rilievo.

Solo nella Bibbia questo essere simbolico ha un aspetto negativo egli è antitetico al Dio creatore e spinge Adamo ed Eva alla disobbedienza.Nella cultura cristiana è simbolo dell'astuzia che incita al peccato, la vergine lo schiaccia sotto il piede

Per gli Gnostici cristiani, invece, il serpente è il simbolo della conoscenza, della Gnosi: egli apre gli occhi ad Adamo ed Eva e li induce a disubbidire ai comandi del Dio Creatore.

Nell'antico Egitto il Serpente era raffigurato nel copricapo del Faraone, sinonimo di Saggezza e conoscenza.

Concludendo possiamo affermare che il significato Tradizionale del simbolo del Serpente è quello della Conoscenza Suprema, obiettivo finale di tutte le scenze esoteriche.

Benchè il significato simbolico del LUPO sia generalmente legato al male, alla distruzione e all'ingordigia, le sue qualità di fierezza possono anche assumere un carattere protettivo e quindi procurargli una forma di venerazione.

Nel suo aspetto maligno è associato con gli Dei della Morte e può rappresentare la morte stessa; nelle civiltà primitive, i lupi e i corvi rappresentavano spesso i "familiari" delle divinità dei morti.

Viceversa il lupo appare sotto una luce generalmente favorevole nella mitologia celtica e irlandese.

In tutte le civiltà tradizionali il Serpente è sempre stato un simbolo di grande rilievo.

Solo nella Bibbia questo essere simbolico ha un aspetto negativo egli è antitetico al Dio creatore e spinge Adamo ed Eva alla disobbedienza.Nella cultura cristiana è simbolo dell'astuzia che incita al peccato, la vergine lo schiaccia sotto il piede

Per gli Gnostici cristiani, invece, il serpente è il simbolo della conoscenza, della Gnosi: egli apre gli occhi ad Adamo ed Eva e li induce a disubbidire ai comandi del Dio Creatore.

Nell'antico Egitto il Serpente era raffigurato nel copricapo del Faraone, sinonimo di Saggezza e conoscenza.

Concludendo possiamo affermare che il significato Tradizionale del simbolo del Serpente è quello della Conoscenza Suprema, obiettivo finale di tutte le scenze esoteriche.

Benchè il significato simbolico del LUPO sia generalmente legato al male, alla distruzione e all'ingordigia, le sue qualità di fierezza possono anche assumere un carattere protettivo e quindi procurargli una forma di venerazione.

Nel suo aspetto maligno è associato con gli Dei della Morte e può rappresentare la morte stessa; nelle civiltà primitive, i lupi e i corvi rappresentavano spesso i "familiari" delle divinità dei morti.

Viceversa il lupo appare sotto una luce generalmente favorevole nella mitologia celtica e irlandese.

Una tribù irlandese sosteneva di discendere da un

lupo e Cornac, re d’Irlanda era stato allattato dai lupi, come Romolo e

Remo, e sovente si faceva accompagnare da loro.presso

i Lapponi e gli Esquimesi, esso è venerato come una divinità

apportatrice di vita e di morte, del sole e delle oscurità e per il suo

straordinario potere sulla luce.

Nelle

società cristiane il lupo è la raffigurazione del male, poiché esso è

il più grande cacciatore e nemico dell’agnello, che rappresenta la bontà

e la sottomissione.

Concludendo il simbolo del Lupo rappresenta quindi la capacità di saper discernere il pericolo, di operare per il bene della comunità di appartenenza e di trovare la strada giusta nella vita.

A questo punto tenendo ben presente il significato dei due simboli e rapportandoli alla ("mia") teoria del Santino "Celebrativo" dellla Elezione a Gran Maestro di Josef Koppe (ovviamente tale attribuzione non è confermabile ma dato il nome, accostarlo al santino risulta facile) egli si autocelebra comunicando ai propri adepti le sue qualità di grande conoscitore dell'iscendibile umano, capace di condurre sulla giusta via riconoscendo ed evitando i pericoli chi lo segue.

A questo punto potremmo affermare di aver concluso l'analisi di questo stupendo quanto particolare Santino, ma l'Autore ci riserva un'ultima sorpresa confermando così quanto sinora espresso ma soprattutto che la scelta del soggetto raffigurato ha uno scopo ben preciso e cioè quello di paragonarsi a Giuseppe e ovviamente alle sue "Doti" sia materiali e cioè di "Costruttore" che Spirituali come Padre putativo di Cristo asceso al cielo.

Osserviamo il "Santino" nella parte dedicata al Titolo in cui leggiamo appunto in lingua tedesca St. Josef cioè San Giuseppe poniamo ora l'immagine a testa in giù..

Prima di continuare e svelare il "giochino" con le lettere fatto dall'Autore dobbiamo fare una premessa.

Ritengo che in tipologie di Santini a contenuto esoterico è facile ritrovare giochi di parole come anagrammi aggiunta o sottrazione di lettere o addirittura l'utilizzo di cronogrammi (ricordo ad esempio un mio post sui Santi Cosmo e Damiana e un incisione di Klauber che trovate sul sito di Flavio Cammarano).

Detto ciò andiamo a svelare il perchè dell'inversione del Santino e capiremo tutto guardando l'immagine ingradita.

Concludendo si può facilmente intuire che l'Autore con questo semplice stratagemma conferma la mia tesi sul suo paragonarsi a San Giuseppe e a rafforzare poi l'ipotesi dell'utilizzo del nome capovolto si riscontra che il nome GIUSEPPE in lingua tedesca ha due forme JOSEF e JOSEPH per cui se l'autore avesse utilizzato il nome Giuseppe con il PH finale non avrebbe potuto "giocare" con le lettere.

P.S. Biagio se ti vuoi disfare del suddetto sai a chi rivolgerti.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

+-+Copia.jpg)

Nessun commento:

Posta un commento